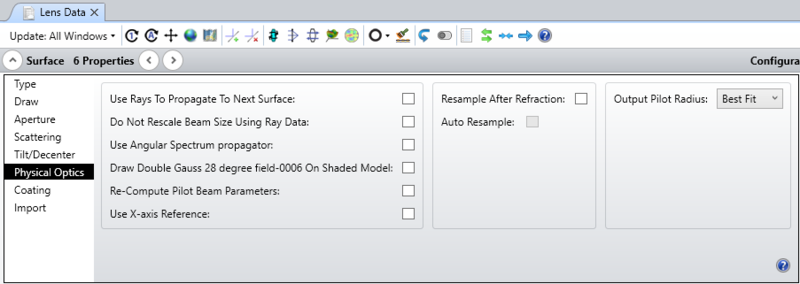

[物理光学] (Physical Optics)

物理光学オプションは、[面のプロパティ] (Surface Properties) ウィンドウの [物理光学] (Physical Optics) セクションで設定します。レンズ データ エディタの上部の [面のプロパティ] (Surface Properties) バーで下矢印をクリックすると、面のプロパティが表示されます。

[次の面への伝搬に光線を使用する] (Use Rays To Propagate To Next Surface)

チェックすると、ビームを次の面に伝播するために回析の伝播のアルゴリズムが使用されません。代わりに、光線が次の面まで追跡され、結果の光線伝達関数を使用して、ビームの伝播とパイロット ビーム パラメータの更新が行われます。ノンシーケンシャル面、複屈折面、分布屈折率面では、この機能を使用する必要があります。複数のシーケンシャル面のすべてでこのオプションがチェックされている場合、光線の伝播のみを使用してビームがすべての面を通過します。面と面との距離が短くて回析の伝播が重要でない場合、この機能を使用して複数の面に一度に伝播することで、伝播アルゴリズムの速度を上げることもできます。デフォルトではチェックされていません。光線が収束する面付近でこの機能を使用する場合の重要な情報については、ヘルプ ファイルで「光線を伝播に使用する場合の考慮事項」を参照してください。

[光線データを使用してビーム サイズを再スケーリングしない] (Do Not Rescale Beam Size Using Ray Data)

デフォルトでは、OpticStudio は光線グリッドを使用して、ビーム形状のディストーション、拡大、スケーリング、その他の変更を決定します。これを示すわかりやすい例は、グレーティングを介したビームの通過です。ビームは回折の方向に沿って圧縮されます。ただし、この計算が失敗する場合があります。光線グリッドが火面に入る場合がその 1 つです。光線がビームを正確に表さなくなり、ビーム形状の決定に使用できなくなります。光線グリッドが火面内にあることが検出された場合は OpticStudio が自動的にこのステップをスキップしますが、このアルゴリズムを適用できないケースは他にもあるため、このオプションではユーザーがアルゴリズムを無効にできるようになっています。

[角スペクトル伝搬を使用] (Use Angular Spectrum Propagator)

選択した場合、面を通じた伝播に対して、OpticStudio が自動的に選択する伝播方法ではなく、角スペクトル伝播が使用されます。このオプションは、伝播距離全体でビーム サイズが大きく変化しない場合にのみ使用します。角スペクトル伝播を使用すると、アレイの幅が一定に保たれます。デフォルトではチェックされていません。

[LENS-0001 をシェーデッド モデルに描画する] (Draw "lens file name-surface #" on shaded model)

選択すると、表示された名前の ZBF が、シェーデッド モデル レイアウト プロット上の面の位置に描画されます。このファイル名はレンズ ファイルの名前と同じで、4 桁の接尾辞は面番号と同じです。命名規則は、自動保存されるビーム ファイルと同じものが使用されています。各面でビーム ファイルを保存する方法については、「[表示] (Display) タブ」を参照してください。このオプションが選択され、正しいビーム ファイル名が検出された場合、面そのものは描画されず、その面のビーム ファイルのみが描画されます。このため、このオプションはダミー面での使用に最適です。大規模なビーム ファイルの描画では相当な量のメモリを使用するので、シェーデッド モデルの表示速度が低下します。

[パイロット ビームのパラメータを再計算する] (Recompute Pilot Beam Parameters)

一部の面では、ビームの特性が大きく変化します。わかりやすい例として、ピンホール アパチャーがあります。ピンホールには技術的に光学パワーが存在しないのに、アパチャーの通過後、ビームのウェスト サイズ、発散、位置が大きく変化します (実はこれが幾何光学と物理光学の中核的な相違点です)。ピンホールの通過後、それ以降の伝播を正確に行うためには、パイロット ビームのパラメータを再計算する必要があります。このオプションをチェックすると、実際のビームに最適なパイロット ビームのパラメータを検出するアルゴリズムが起動します。

[X 軸基準を使用] (Use X-axis Reference)

デフォルトでは、任意の面で伝達関数を生成するために使用する光線のグリッドは、グリッドの Y 軸がビームの Y 軸と並ぶように方向付けされます。高度なティルトの光学系では、このアラインメントの選択が適さないことがあります。このオプションでは、グリッドが直交する配置を選択できます。この場合は、グリッドの X 軸がビームの X 軸と同じ方向になります。

[屈折後にサンプリングを行う] (Resample After Refraction)

このコントロールでは、面を通じた伝播後に、ビーム サンプリングとビーム幅を変更できます。選択すると、新しい x および y サンプリングとビーム幅が指定されます。面を通じた伝播に光線が使用されている場合、このコントロールは無視されます。次の「[自動再サンプリング] (Auto Resample)」を参照してください。

[自動再サンプリング] (Auto Resample)

チェックすると、ビームが自動的に再サンプリングされます。使用されるアルゴリズムでは、前述の「[パイロット ビームのパラメータを再計算する] (Recompute Pilot Beam Parameters)」で説明したように、最初にパイロット ビームのパラメータが再計算されます。次に、「点の間隔とサンプリングに関するコメント」で説明する式に従って、X 幅と Y 幅が設定されます。X サンプリングと Y サンプリングで使用される点の数は変更されません。

[パイロット半径を出力] (Output Pilot Radius)

出力パイロット ビームを使用して、面を通じた屈折の後の位相やその他のビームのプロパティを参照します。このコントロールは、出力パイロット ビームの曲率の位相半径の計算方法を定義します。

[最良適合] (Best Fit) 面を通じた光線追跡に基づいて最適なパイロット ビームを選択します。これは推奨設定です。

[短い方] (Shorter) パイロットの X 方向または Y 方向の位相半径の短い方を選択します。

[長い方] (Longer) パイロットの X 方向または Y 方向の位相半径の長い方を選択します。

[X] (X) および [Y] (Y) では、パイロットの X または Y 方向の位相半径を明示的に選択します。

[平面] (Plane) 面にウェストがあり、位相半径が無限であるパイロット ビームを選択します。

[ユーザー] (User) X 方向および Y 方向の半径をレンズ ユニットで指定できます。無限半径には値ゼロを使用します。

次へ :