ホログラム 2

ホログラム 2 面はホログラム 1 面と非常によく似ています。重要な相違点は、ホログラム 1 面では両方の構成ビームが構成点から発散するか、構成点に収束すると想定される一方で、ホログラム 2 面では 1 本の構成ビームは 1 つの構成点に収束し、もう 1 本の構成ビームは他の構成点から発散すると想定されていることです。構成ビームには相互関係があるので、ビームの順序は問題になりません。ホログラム 1 面とホログラム 2 面のパラメータ データは同じです。

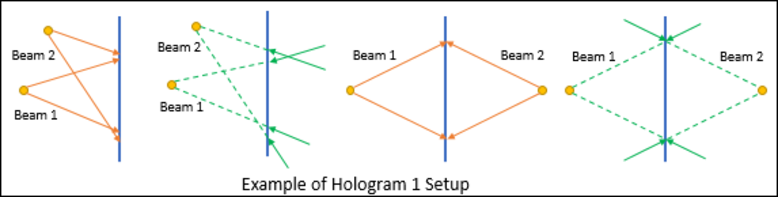

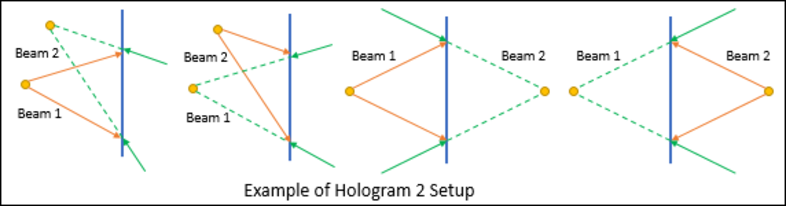

次の図は、ホログラム 1 とホログラム 2 で、ビームの収束と発散が扱われる様子を説明したプロットです。オレンジ色で示した光線は発散するビーム、緑色で示した光線は集束するビームです。ホログラム 1 では、どちらの点光源も発散すると見なします。これは、相反性によって両方の構成ビームが構成点に向かって収束する場合と同じです。これに対して、ホログラム 2 では 2 つの点光源のうち、一方が発散し、他方が収束すると見なします。相反性があることから、どちらの点光源が発散するか、または収束するかは問題ではありません。

ホログラム 2 面のパラメータ定義 (パラメータ 13 が 0 ではない場合はパラメータ 14 ~ 21 のみが使用可能)

| パラメータ番号 | 定義 |

| 1 | 最初の構成ビームの X 座標、Construct X1 |

| 2 | 最初の構成ビームの Y 座標、Construct Y1 |

| 3 | 最初の構成ビームの Z 座標、Construct Z1 |

| 4 | 2 本目の構成ビームの X 座標、Construct X2 |

| 5 | 2 本目の構成ビームの Y 座標、Construct Y2 |

| 6 | 2 本目の構成ビームの Z 座標、Construct Z2 |

| 7 | 構成波長、λc |

| 8 | 回折次数、m |

| 13 | 体積ホログラム? (しない場合は 0、する場合は 1) |

| 14 | ホログラムの厚み (光線追跡ではなく、効率の計算でのみ使用) |

| 15 | ホログラム外部で構成ビーム 1 に適用される屈折率、n1 |

| 16 | ホログラム外部で構成ビーム 2 に適用される屈折率、n2 |

| 17 | ホログラムのエマルジョンの平均屈折率、n |

| 18 | 屈折率の変調、dn |

| 19 | 収縮 (収縮がない場合は 0、それ以外の場合は厚みに対する比率。たとえば、0.98 は 2% の収縮に相当) |

| 20 | 屈折率のシフト量 (現像したエマルジョンの平均屈折率の変化量) |

| 21 | フレネルの考慮(しない場合は 0、する場合は 1) |

次へ :