ホログラム 1

ホログラム 1 面を使用して、光学構成されたホログラムをモデル化できます。ホログラム面は平面、球面、コーニックのいずれかで、ホログラムの背後の媒質は空気またはガラスです。ガラスは「MIRROR」に設定することもでき、これはホログラムが反射型で構成および使用されることを示しています。ホログラムそのものは 2 つの異なる構成点の x、y、z 座標、構成波長、回折次数によって説明されます。ホログラムは、次の式に従って光線路を逸脱させます。

ここで、n^ は光線の交点でホログラム面に垂直な方向の単位ベクトル、ro は最初の構成ビーム方向の単位ベクトル、rr は 2 つ目の構成ビーム方向の単位ベクトル、r'r は入射読み出しビーム方向の単位ベクトル、r'o は屈折光線の単位ベクトル、λc とλp は構成波長と再生波長、m は回折次数です。値 m = 0 は光線が逸脱しないことを意味し、その他の m の整数値は回折次数がもっと高いことを示します。ここで使用する表記は、『Aberrations of Optical Systems』(Welford、Adam Hilger 共著 (1986)) に基づいています。ホログラムをモデル化するにはその動作を理解する必要がありますが、それはこのセクションの範囲を超えています。この機能を使用する前には、Welford 氏による解説や、その他の参考資料を参照してください。

大部分のホログラムは、透過型または反射型として構成、使用されます。ホログラムが透過型で構成された後、基板がアルミナイズされ、反射型として使用される場合もあります。この特殊例は、ホログラム面を使用して、負の構成波長を指定することでシミュレーションできます。この特殊例では、光線追跡は正しく行われますが、OPD 追跡は機能しません。

デフォルトの OpticStudio では、光線経路の偏差範囲に収まる面ホログラムとしてホログラムがモデル化されます。効率などの他のパラメータを扱う場合は、[体積ホログラム?] (Volume Hologram?) パラメータを使用して体積ホログラムとして設定する必要があります。

2 本の構成ビームは、それぞれの光源 (点) によって定義されます。光源 (点) の x、y、z 座標は、ホログラムの頂点座標を基準に測定され、現在のレンズ ユニットで定義されます。OpticStudio は、2 本の構成ビームのローカル座標データと構成点データを使用して、光線と面の交点の単位ベクトルを計算します。構成波長の単位は常に μm です。光源 (点) までの距離が 1.0E+08 レンズ ユニットよりも大きい場合、点は無限遠にあると想定され、構成ビームはその点に対して完全な平面波になります。この前提により、単に大きな座標値を入力するよりも正確な OPD 計算値を生成できます。

ホログラム 1 面を体積ホログラムとして使用するには、[体積ホログラム?] (Volume Hologram?) パラメータをゼロ以外の値に設定する必要があります。これにより、以下に挙げる体積ホログラムの各パラメータを入力できるようになります。

ホログラムは 2 本の定義された構成ビーム間の干渉によって定義され、これらの構成ビームに収差は発生していないと想定されます。収差のある構成ビームによる光学合成ホログラムは、非常に一般的な方法でモデル化できます。「光学合成ホログラム」を参照してください。

収差のある構成ビームによる光学合成ホログラムは、「光学合成ホログラム」面を使用してモデル化できます。

ホログラム 1 面では、どちらの構成ビームも指定の構成点から発散していると想定しています。構成ビームには相互関係があるので、これは両方の構成ビームが構成点に向かって収束している場合と同じです。一部のホログラム合成方法では、1 本のビームは収束し、もう 1 本のビームは発散する必要があります。後者のホログラム タイプの詳細については、「ホログラム 2」を参照してください。

ホログラム面の両側で材料の屈折率を考慮する場合に関するコメント

前項で説明した式は、ホログラム面の両側に存在する材料の屈折率を考慮していません。 いずれかの光線が異なる材料から入射する場合、その位置での材料の屈折率を光線の単位ベクトルに乗算する必要があります。たとえば、ホログラムが屈折率 ng のガラスに接着されていて、反射で使用する場合、入射読み出しビームを ngr'r、屈折したビームを ngr'o と記述する必要があります。OpticStudio は、このような考慮事項に対応しています。しかし、構成ビームが伝播する材料の屈折率を定義するバラメータが用意されていないことから、構成ビームは必ず空気中を伝播することが前提となっています。 空気以外の材料の中でホログラムを光学的に生成する場合、実質的には構成波長を λc から λc/ng に変更する必要があります。

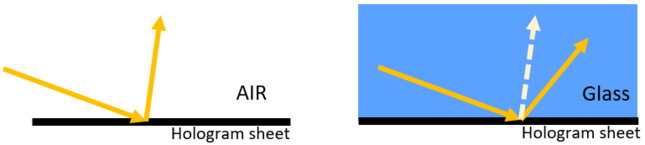

上記で説明したように、ホログラム両側の材料で互いに屈折率が異なる場合、光線は想定とは異なる方向に回折すると考える必要があります。これは、グレーティングでの回折に予想できる現象です。 下図は、この概念を示したものです。

ホログラム 1 面のパラメータ定義 (パラメータ 13 が 0 ではない場合はパラメータ 14 ~ 21 のみが使用可能)

| パラメータ番号 | 定義 |

| 1 | 最初の構成ビームの X 座標、Construct X1 |

| 2 | 最初の構成ビームの Y 座標、Construct Y1 |

| 3 | 最初の構成ビームの Z 座標、Construct Z1 |

| 4 | 2 本目の構成ビームの X 座標、Construct X2 |

| 5 | 2 本目の構成ビームの Y 座標、Construct Y2 |

| 6 | 2 本目の構成ビームの Z 座標、Construct Z2 |

| 7 | 構成波長、λc |

| 8 | 回折次数、m |

| 13 | 体積ホログラム? (しない場合は 0、する場合は 1) |

| 14 | ホログラムの厚み (光線追跡ではなく、効率の計算でのみ使用) |

| 15 | ホログラム外部で構成ビーム 1 に適用される屈折率、n1 |

| 16 | ホログラム外部で構成ビーム 2 に適用される屈折率、n2 |

| 17 | ホログラムのエマルジョンの平均屈折率、n |

| 18 | 屈折率の変調、dn |

| 19 | 収縮 (収縮がない場合は 0、それ以外の場合は厚みに対する比率。たとえば、0.98 は 2% の収縮に相当) |

| 20 | 屈折率のシフト量 (現像したエマルジョンの平均屈折率の変化量) |

| 21 | フレネルの考慮(しない場合は 0、する場合は 1) |

次へ :