[ビネッティングのプロット] (Vignetting Plot)

視野角の関数としてビネッティング ファクタを計算します。この計算では主波長で正数の y 方向視野角のみを使用するので、回転対称のレンズと視野に適した機能です。これは幾何光学的な計算です。

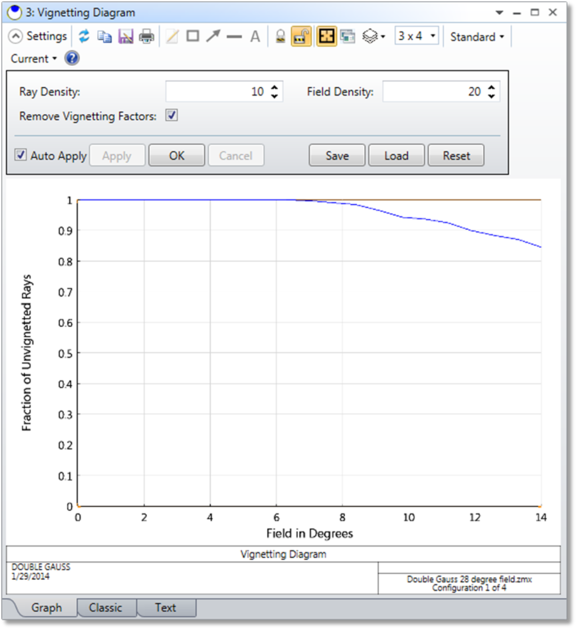

[光線密度] (Ray Density) 追跡する光線数を指定します。追跡する光線が多いほど、精度は高くなりますが、計算時間も長くなります。光線密度を n とすると、視野点ごとに (2n + 1) × (2n + 1) 本の光線で構成するグリッドが追跡されます。光線密度の最小値は 5 です。

[視野密度] (Field Density) 0°から最大視野角までの間で、ビネッティングの計算位置とする点の数です。中間値は補間によって得られます。

[ビネッティング ファクタを取り除く] (Remove Vignetting Factors) チェックすると、ビネッティング ファクタが自動的に除去されます。「ビネッティング ファクタに関する注釈」を参照してください。

説明 ビネッティング ファクタとは、入射瞳に入射した光線のうち、光学系にあるすべての遮蔽とアパチャーを通過して像面に達する光線の比率を、その瞳の相対的な面積で正規化した値です。この機能により生成されるグラフィックでは、ビネッティング ファクタが視野位置の関数として示されます。使用する光線数が少なすぎると、結果は不正確になる場合があります。多数のアパチャーと大きな視野角を持つ光学系で特にその傾向が強くなります。

面に到達しない光線や全反射 (TIR) する光線など、エラーの原因となる光線はビネッティングされたと見なされます。

「[周辺光量比] (Relative Illumination)」も参照してください。

ビネッティング ファクタに関する注釈

ビネッティング ファクタは、さまざまな視野点から見た瞳のサイズと形状を決定します (詳細については「[ビネッティング ファクタ] (Vignetting factors)」を参照してください)。この解析機能では、特定のビネッティング ファクタが定義されていない任意の中間視野点で光線を追跡する必要があるため、ビネッティング ファクタの使用はお勧めしません。[ビネッティング ファクタを取り除く] (Remove Vignetting Factors) をチェックしている場合 (デフォルト)、定義済みのビネッティング ファクタがあれば、この計算ですべて自動的に面アパチャーに置き換えられます。面アパチャーによる手法では、瞳を通過しきれない量の光が入射している場合に、ビネッティング ファクタによる手法よりも正確な結果が得られることが普通です。これら 2 つの手法では、得られるデータが互いに異なることがあります。特に、ビネッティング ファクタで光学系のアパチャーではなく、光源ビームの形状を定義している場合は、定義済みのビネッティング ファクタの使用が必要になることもあります。その場合は、[ビネッティング ファクタを取り除く] (Remove Vignetting Factors) ボックスのチェックをはずします。これにより、最も近い定義済みの視野を使用して、任意の視野点で使用するビネッティング ファクタが OpticStudio で判断されます。

次へ :