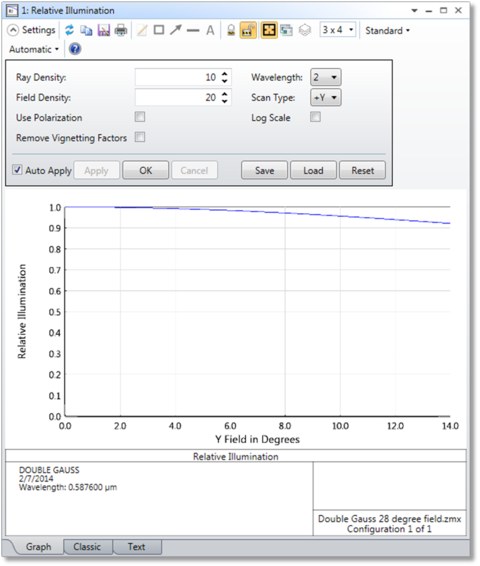

相対照度

周辺光量比解析では、均一ランバーシアンのシーンの円形視野座標の関数として周辺光量比を計算します。この機能では有効 F ナンバーも計算します。

[光線密度] (Ray Density) 射出瞳の照度を積分するために使用する光線配列の一辺の光線数。値 10 を指定すると、10 x 10 x π / 4 本 (78 本) の光線追跡となります。光線数を多くすると、より正確な結果になりますが、計算時間は長くなります。光線密度の最小値は 5 です。

[視野密度] (Field Density) 周辺光量比の計算対象とする円形視野座標の点の数。視野密度が高いほど滑らかな曲線になります。

[偏光を使用] (Use Polarization) チェックすると、偏光が考慮されるようになります。偏光の状態を定義する方法と解析機能での偏光の使用方法については「[偏光] (Polarization) (システム エクスプローラ)」を参照してください。

[ビネッティング ファクタを取り除く] (Remove Vignetting Factors) チェックすると、ビネッティング ファクタが自動的に除去されます。「[視野に対する FFT MTF] (FFT MTF vs. Field)」の「ビネッティング ファクタに関する注釈」を参照してください。

[波長] (Wavelength) 計算に使用する波長を選択します。周辺光量比は単色エンティティです。

[スキャン タイプ] (Scan Type) 視野の走査方向として [+y]、[+x]、[-y]、[-x] のいずれかを選択します。

[対数目盛] (Log Scale) チェックすると、線形目盛ではなく、対数目盛が表示されます。

説明

この機能では、y 方向円形視野座標の関数として周辺光量比 (RI) を計算します。RI は、像面の単位面積あたり照明強度を、視野の中で照度が最大である点での照度で正規化した値です。この最大照度の点は軸上になくてもかまいません。この計算では、アポダイゼーション、ビネッティング、アパチャー、像と瞳の収差、F ナンバーの変動、色収差、像面の形状、入射角が考慮されるほか、必要に応じて、偏光していない光を仮定した偏光効果が考慮されます。この計算手法は、『Relative illumination calculations』 (M. Rimmer 著、Proc.SPIE Vol.655、p99 (1986 年発行)) の説明にある手法に基づいています。この公表されている計算手法を拡張して、アポダイゼーション、透過、偏光、および非平面像面の効果が考慮されるようにしています。この計算手法は、次の条件がすべて成立していることを前提としています。

- 物体のシーンが平面で、均一性があり、ランバーシアンであること。

- 像面が物体面の妥当で良好な共役 (像) であること。これにより、物体面上の小さい光点を発した光は、像面上の小さい光点として結像します。収差はあってもかまいませんが、光線は像面上で適切に局所化されている必要があります。

- 射出瞳が像面に近すぎないこと。この条件は、F ナンバーを 0.1 より大きくして、射出瞳までの距離と比較した横収差を小さくすることで実現できます。

- 角度空間で火面が形成されるほど余弦空間収差が大きくないこと。角度空間で火面が形成されるということは、入射瞳のさまざまな位置にある光線が、像空間で同じ角度を持っているということです。このような状況が発生しているかどうかを確認するには、スポット ダイアグラム機能の [方向余弦] (Direction Cosines) オプションを使用します (「[標準スポット ダイアグラム] (Standard Spot Diagram)」を参照)。

周辺光量比を計算するには、像の各点から見た射出瞳の有効領域を積分します。この積分は、像の余弦空間での均一グリッドを使用して方向余弦空間で実行します。

RI 計算では、余弦 4 次曲線が生成されないことが普通です。実際の余弦 4 乗則とは、F ナンバーが大きく、収差のない薄レンズに絞りを設けた状態で計算した近似値であるからです。テレセントリック レンズ、収差のあるレンズ、ビネッティングのあるレンズなど、より一般的なレンズでは、像位置から見た射出瞳が投影された立体角や有効領域を積分することで RI を計算できます。この計算では、単純な余弦 4 次曲線は生成されません。計算でのこのような前提が成立しない光学系ではエラー メッセージが表示され、RI は計算されません。

有効 F ナンバー

周辺光量比データのテキスト一覧には、有効 F ナンバーのデータも記述されています。有効 F ナンバーとは、100% の透過率と円形の射出瞳を持つ完璧な光学系で、評価対象の光学系と同じ像照度を得るために必要な F ナンバーです。有効 F ナンバーを計算する式は以下のとおりです。

A は、瞳の投影した立体角が余弦空間で占める面積に光学系の透過率による重み付けを適用した面積です。有効 F ナンバーは、RI を考慮できるほか、アパチャーの形状とは無関係なので、さまざまな光学系で形成される像の明るさを比較する際に効果的な指標です。詳細については、『F-Number and the radiometry of image forming optical systems with non-circular aperture stops』 (R. Siew 著、Proc.of SPIE Vol.5867 (2005 年発行)) を参照してください。

次へ :